一年を通じて食中毒事故が起きている。個人経営の飲食店やチェーン店だけでなく給食でも起きている。とくに学校給食は公共性が高いためニュースになることも多い。給食会社が食中毒を起こした場合、保健所からの処分や、市場からの信頼を失い、事業展開が難しくなるはず……だが、給食会社は順調に事業を継続している。その裏事情を給食営業マン目線で説明したい。

食中毒事故は、給食事業において重大なトラブルのひとつだ。食中毒事故が発生すると、まず顧客に被害が出て、その後、保健所が入り被害の大きさと原因を考慮して処分(営業禁止/停止)を受けることもある。マスコミに取り上げられる。その結果、社会的信頼と顧客の信頼を失う。また衛生管理体制の見直しが必要になることもある。これが一般的に考えられる給食会社が受ける食中毒の影響だろう。

給食営業マン目線で見る。自社で食中毒事故が起きたら、まず新規営業開発に影響が出る。信用を失う。「当社の衛生管理は万全です」とマントラのように繰り返し言ってきたのに事故が起きてしまえば台無し。「おたくの会社事故起こしたよね」と言われ返す言葉がなくなる。最悪、「事故を起こした会社とは契約できない」と通告されるかもしれない。また現在進行形で参加しているコンペでは「衛生管理」等の項目で厳しい点がつけられ、失注の可能性はマシマシである。

それから給食業者選定コンペに参加できなくなる。コンペ(特に公的なものは)の参加要件には「3年以内に食中毒事故を起こしていないこと(保健所から行政処分を受けていないこと)」と参加資格が定められることが多い(全部ではない)。そのため参加要件を満たせず門前払いになる。出入り禁止に慣れた営業マンでもどうにもならない。お手上げだ。参加資格が定められていなくてもコンペでは厳しい戦いを強いられる。このように食中毒事故は給食営業に対しても大きな影響がある。

しかし、食中毒事故は頻繁に起きている(厚生労働省3月末報告した食中毒統計では2024年の食中毒発生状況は事件数1037件、患者数1万4229人)。給食会社は大手になると数百件から数千件の顧客をかかえており、業界最大手になると一日あたりの提供食数は100万食を超える。これだけの顧客、食数を抱えていたら残念ながら衛生管理が行き届かなくなり食中毒が一件起きてしまうこともあるだろう。数千の顧客のうちの一件で食中毒が起きたらコンペに参加できなくなり新規顧客が増やせなくなる。リスクが高すぎる。

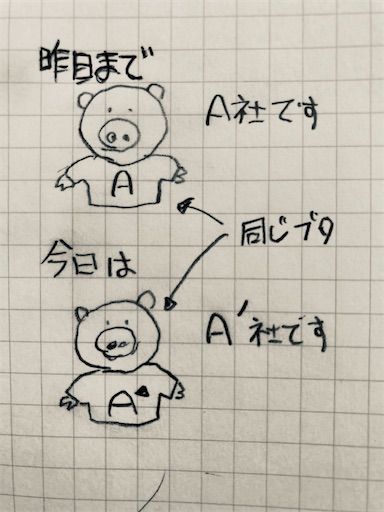

各給食会社はそのリスクにどう対応しているのだろうか。答えは簡単だ。参加資格を満たせなくても、コンペから排除されない方法があるのだ。たとえば、大手給食会社甲社が食中毒を起こして処分を受けた場合、「3年以内食中毒起こした事業者はダメよ」という参加条件のあるコンペには参加できないはずだが、「事故を起こしたのは甲社の北関東支社です」というワンダー理論を炸裂させて、「甲社/南関東支社」としてコンペに参加している。別アカかよ。僕はこの方法を「抜け道」と呼んでいる。

僕が参加した公立保育所の入札でも、直前に食中毒事故を起こした給食会社が、「事故は他の支社が起こした」というワンダー理論をさく裂させて別の支店名義で参加していた。市の担当者も普通に受け入れていた。当時、給食営業マンになりたての僕は釈然としないものがあった。だってそうだろう?ある自動車がリコールされたら販売会社が異なってもすべて販売は中止されるだろう?それと同じじゃないの。大手給食会社がエリアや地方で細かく支社を設けている理由のひとつは、事故発生時に新規開発上のリスクを分散させるためだろう。

どう考えてもおかしい。関東地方の案件で食中毒事故を起こした給食会社が、静岡支社としてコンペに参加しているケースもあった。関東支社と静岡支社では物流会社や食品子会社、さらに衛生マニュアルも共通である。実質同じ体制だ。それで参加オッケーなら、3年以内食中毒を起こした事業者は排除という参加要件は意味がない。真面目に取り組んでいる会社がバカみたいだ。謎だったのは、その会社が関東支社という名目であっても静岡支社という名目であってもコンペに現れる営業部門の担当者は同じ人物であったことだ。ピュアで騙されやすい僕でも「あれ?名前だけ変えてるだけじゃね?」と分かってしまうくらいの雑な偽装であった。つかその不自然を自然に受け入れているコンペ発注者がおかしい。

そういえば乙社という給食会社が事故起こしたことをきっかけに動き出した業者切り替えのコンペに参加したことがあるのだけど、結果は乙社の東海支社に決定(事実上の再契約)というアホな出来レースに参加したこともあったな。東海支社と契約したあとも元からいた現場スタッフは変わっていなかった。バカにしているのか。

給食会社は食中毒事故リスクをこのような抜け道を使って回避して、事業拡大している(すべての給食会社がこの方法を使っているわけではない)。逆にいえば、食中毒事故を起こしても事業拡大の点では致命的な影響がでないため、その場かぎりでの対応に終始してしまい、その結果、食中毒事故が繰り返されていることに繋がっているのではないかと僕は考えている。

なお、この抜け道が使えるのは、支社や拠点を多く持つ大手の給食会社だけである。僕が務めているような中小規模の給食会社では、拠点を数多く持つことはできず、抜け道は使えない。もし、食中毒事故を起こしたら、事故を起こしたエリアでは数年間、営業活動ができなくなる。食中毒事故に負けずに拡大発展していくのが正しいのか、潔くペナルティを受けるのが正しいのか。どちらが正しいのだろう。僕自身は抜け道は使いたくない。綺麗ごとを言っているのではない。僕はもう51歳で疲れ切っている。抜け道を使ってまでバリバリ仕事をしたくない。それだけである。(所要時間30分)

このブログの「給食営業マン」が書籍になります。家の光協会より9月18日発売。

書籍発売にともなってクラファンをやってます。お得なリターンがあります。締め切りは8月5日です。